今回は、かぼちゃの雑学クイズを7問ご紹介します。

秋になると、スーパーや食卓に並ぶ「かぼちゃ」。

ほっくりとした甘さが魅力で、煮物やスープ、デザートなど、さまざまな料理に使えますよね。

問題を解きながら季節を感じられるだけでなく、記憶力や推測力を鍛える脳トレにもなります🎃✨

また、答えのあとには「豆知識」もご用意しました。

知っているようで知らなかった情報が満載なので、ぜひ最後まで挑戦してみてください。

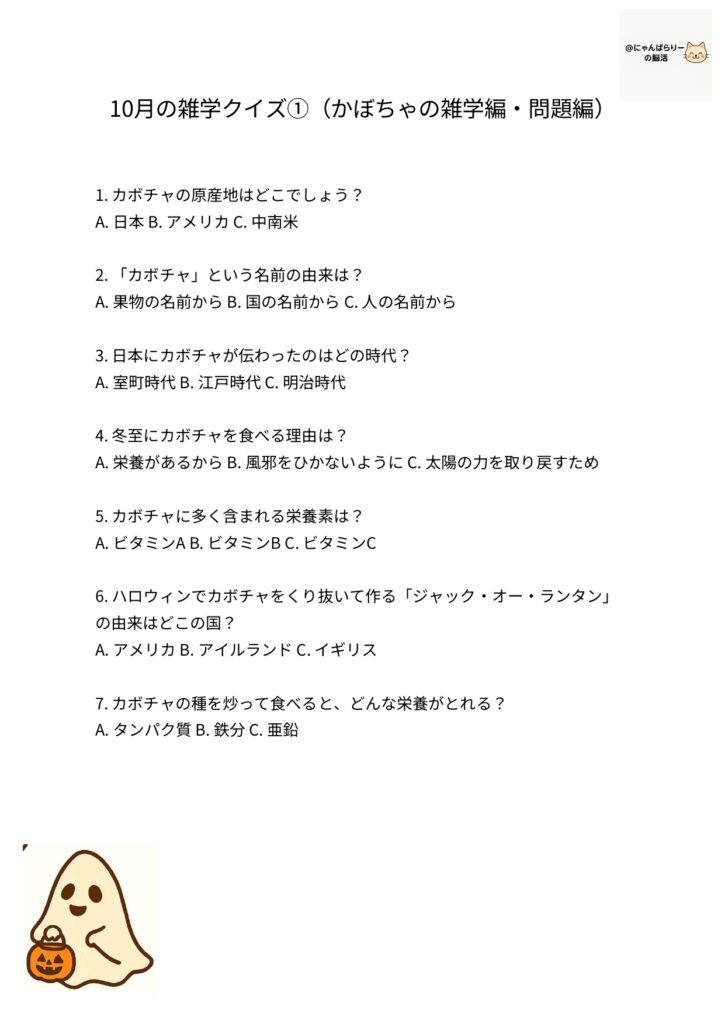

かぼちゃの雑学クイズ🎃の問題はこちら

最初に問題を解いてみましょう!

Q1. まず一つ目の問題です。カボチャの原産地はどこ?

A. 日本 B. アメリカ C. 中南米

Q2. 「カボチャ」という名前の由来は?

A. 果物の名前から B. 国の名前から C. 人の名前から

Q3. 日本にカボチャが伝わったのはいつごろ?

A. 室町時代 B. 江戸時代 C. 明治時代

Q4. 冬至(とうじ)にカボチャを食べる理由は?

A. 栄養があるから B. 風邪をひかないように C. 太陽の力を取り戻すため

Q5. カボチャに多く含まれる栄養素は?

A. ビタミンA B. ビタミンB C. ビタミンC

Q6. ジャック・オー・ランタンの発祥の国はどこ?

A. アメリカ B. アイルランド C. イギリス

Q7. カボチャの種に多く含まれるミネラルは?

A. カルシウム B. 亜鉛 C. 鉄分

かぼちゃの雑学クイズ 答えと解説はこちら

次に解答と豆知識を見てみましょう!

Q1:答え C. 中南米

💡豆知識:実は、カボチャの原産地は中南米。古代インカ帝国の時代から食用とされていました。

その後、ヨーロッパを経由して日本へ伝わったのです。

Q2:答え B. 国の名前から

💡豆知識:「カンボジアの瓜」から「カボチャ」という名前が生まれました。

ちなみに当時、ポルトガル船がカンボジア(カンボジャ)経由で持ち帰ったため、音がなまって今の呼び名になったといわれています。

Q3:答え A. 室町時代

💡豆知識:南蛮貿易の時代に、外国から日本へ伝わりました。

その後、江戸時代になると栄養価の高さから庶民の食卓にも広まりました。したがって、長い歴史を持つ野菜といえますね。

Q4:答え C. 太陽の力を取り戻すため

💡豆知識:冬至は一年で最も昼が短い日。

この日、栄養豊富なカボチャを食べることで、太陽の力を取り戻し、無病息災を願う習慣が生まれました。さらに、体を温める食材としても重宝されています。

Q5:答え A. ビタミンA

💡豆知識:実はカボチャの鮮やかなオレンジ色はβカロテンの色。

体内でビタミンAに変わり、粘膜や視力の健康維持に役立ちます。とくに、皮の近くに栄養が多いので、できるだけ薄くむくのがおすすめです。

Q6:答え B. アイルランド

💡豆知識:そもそもはアイルランドの民話「ジャックの伝説」がもとになっています。

Q7:答え B. 亜鉛

💡豆知識:また、カボチャの種には免疫力や味覚をサポートする「亜鉛」が豊富に含まれています。

さらに、サラダやグラノーラなどに加えると、健康維持にも役立ちます。

かぼちゃの雑学クイズ🎃PDFで遊びたい方はこちら

最後

さて、カボチャの雑学を通して、秋の行事や食文化に少し詳しくなれたのではないでしょうか。

さらに、身近な野菜の歴史や由来を知ることで、日々の食事がより楽しく感じられますよね。

ちなみに、カボチャはβカロテン以外にも食物繊維が豊富で、健康維持にもぴったりの食材です。

このように、雑学を知ることは脳トレにも会話のきっかけにもなります。ぜひ次回の「自然編」もお楽しみに🎃✨

おまけにYouTubeも!

にゃんぱらりー脳活チャンネルもぜひチェック!

この記事で紹介したようなクイズを、YouTubeでも配信しています。

また、短い動画でサクッと楽しめる間違い探しや雑学クイズなど、脳トレに役立つコンテンツを多数公開中です。

ぜひ【にゃんぱらりー脳活チャンネル】で一緒に挑戦してみてくださいね!

コメント