今回は栗にまつわる雑学クイズを7問ご用意しました。

10月といえば実りの秋。中でも「栗」は昔から日本人に親しまれてきた秋の味覚です。

栗ごはんやモンブラン、焼き栗など、香ばしい香りに季節を感じますね。

では、ご家族や施設の仲間と一緒に挑戦してみましょう。

クイズ形式で答えることで「記憶力」「推測力」「集中力」を同時に刺激できる、

脳トレにもぴったりの内容です🌰✨

栗の雑学クイズ問題はこちら

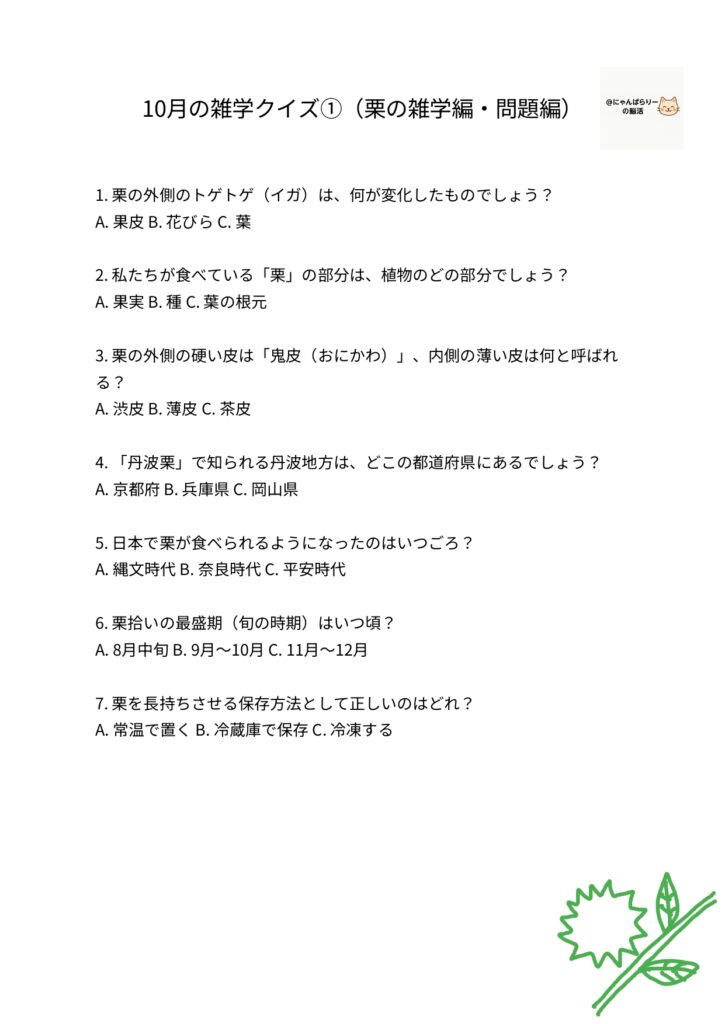

Q1. 栗の外側のトゲトゲ(イガ)は、何が変化したものでしょう?

A. 果皮 B. 花びら C. 葉

Q2. 私たちが食べている「栗」の部分は、植物のどの部分でしょう?

A. 果実 B. 種 C. 葉の根元

Q3. 栗の外側の硬い皮は「鬼皮(おにかわ)」ですが、内側の薄い皮は?

A. 渋皮 B. 薄皮 C. 茶皮

Q4. 「丹波栗」で知られる丹波地方は、どこの都道府県にあるでしょう?

A. 京都府 B. 兵庫県 C. 岡山県

Q5. 日本で栗が食べられるようになったのはいつごろ?

A. 縄文時代 B. 奈良時代 C. 平安時代

Q6. 栗拾いの最盛期(旬の時期)はいつ頃?

A. 8月中旬 B. 9月〜10月 C. 11月〜12月

Q7. 栗を長持ちさせる保存方法として正しいのはどれ?

A. 常温で置く B. 冷蔵庫で保存 C. 冷凍する

栗の雑学クイズの答えと解説はこちら

▶︎ 解答と豆知識を見る

Q1:答え C. 葉

まず、イガは「総苞(そうほう)」と呼ばれ、葉が変化したもの。また、中の実を守る役割があります。

Q2:答え B. 種

食べているのは果実ではなく「種」。硬い鬼皮と渋皮に包まれています。

Q3:答え A. 渋皮

渋皮はポリフェノールを多く含み、渋みがあります。渋皮煮ではこの皮を残して調理します。

Q4:答え A. 京都府

丹波栗は京都府と兵庫県にまたがる地域の特産。大粒で甘みが強いのが特徴です。

Q5:答え A. 縄文時代

縄文遺跡から栗の炭化種子が見つかっており、当時から食用にされていました。

Q6:答え B. 9月〜10月

秋の中ごろが旬。落ちたイガから実を拾う「栗拾い」はこの時期の風物詩です。

Q7:答え C. 冷凍する

栗は冷凍で糖化が進み、甘みが増します。そのため皮をむいて小分けにして冷凍するのがおすすめ。

栗の雑学クイズをPDFで遊びたい方はこちら

栗の豆知識🌰

🌰 モンブランの栗はフランス産とは限らない!

ところで、ケーキ屋さんでよく見かける「モンブラン」。

名前だけ聞くと、「フランスの栗で作られたケーキかな?」と思いますよね。

しかし、実はそうとは限らないんです。

まず、「モンブラン」という言葉自体はフランス語で、

アルプス山脈にある“モンブラン山(白い山)”が由来です。

つまり、もともとは山の名前なんです⛰️

では、なぜ栗のケーキにこの名前がついたのでしょうか?

それは、ケーキの形が“雪をかぶった山のように見える”から。

そのため、見た目の印象から「モンブラン」という名が広まったのです。

さらに意外なことに、実際に使われている栗の多くはフランス産ではありません。

むしろ、イタリア産の「マロン種」や、日本の「和栗」を使うことが多いんです。

特に、イタリアのピエモンテ地方やナポリ周辺では栗の生産が盛んで、

濃厚な香りと甘みの強さがケーキ作りにぴったりなんです🇮🇹

一方で、日本の和栗は風味が繊細で、後味がやさしいのが特徴。

そのため、最近では「国産モンブラン」も人気が高まっています。

つまり、“モンブラン”という名前はフランス語でも、

実際の主役はイタリアや日本の栗だったりするんです。

最後に✨️

栗の雑学を通して、秋の味覚や自然への関心を深められましたか?

雑学を学ぶことは、日々の会話のきっかけにもなります。

「へぇ〜」と思う瞬間が脳を刺激し、加えて記憶力の維持にも効果的です。

また、にゃんぱらりーの脳トレでは、10月シリーズとして

「かぼちゃ編」「自然編」「行事・文化編」なども順次公開中🎃🍁

次の挑戦もぜひお楽しみに!

コメント